どうも。ふくた(@fukushienblog)です。

読者

読者・社会福祉士の養成施設って働きながらこなせる?

・社会福祉士の養成施設ってどんなことやるのか知りたい

・やりきるコツとかあったら教えて

こうした悩みを解決できる記事になっています。

なぜなら私が社会福祉士の養成施設を経て受験資格を得ており、内容を熟知しているからです。

- 社会福祉士の養成施設って働きながらこなせるのか?

- 社会福祉士の養成施設の内容

- 社会福祉士の養成施設をやりきるコツ

▶︎本記事の信頼性

本記事では、福祉業界で生きる私が社会福祉士の養成施設は働きながらこなせるのかどうか解説していきたいと思います。

この記事を読み終えることで、挫折することなく養成施設を修了して、社会福祉士の受験資格を得ることができます。

ちょっとのすきま時間に読める内容になっていますので、興味のある方はぜひ参考にしてみて下さい。

社会福祉士の養成施設って働きながらこなせるのか?①本当にこなせる?

結論、なんとかなります。

養成施設では課題、レポート、スクーリング、中間試験、修了試験などやることはたくさんあります。

ですが、最終的には社会福祉士にどれだけ権威性を感じているか、取得してどんなことをやりたいのかという気持ちの勝負になってきます。

なにかひとつのことをやり遂げるには心のあり方も大切なのです。

まずは、働きながら社会福祉士を取得するためのルートを知ろう

以下の図をご覧ください。

言葉に表すとこうなります。

4年制の大学を卒業している人なら第3号ルートが圧倒的におすすめです!

実務経験がなくても一般養成施設に入学できるからです。

課題やスクーリングに加え実習を受けることになりますが、現場の相談支援のやりとりを生で見たり、肌で感じとれる経験は大きいです。

それ以外は何かしらの実務経験を積んでから社会福祉士を目指すことになります。

そうすればすべての機関、施設に共通して23日間以上、180時間以上の時間がかかる実習が免除になります。

仕事休まなきゃならなくなるよね?

働いている方は1ヶ月程度休みを取る必要があります。

180時間を90時間ずつに分けて実施している施設もあります。ですが、2回に分けたとしても2週間程度は休まなくてはなりません。決まった期間内に2回とも実施しなければならないため、かなりの負担を強いられます。

自分に合った方法で資格取得を目指すといいでしょう。

養成施設を選ぶときは注意が必要です

一般養成施設のコースはおもに以下の3パターンが用意されています。

- 通信コース

- 夜間コース

- 日中コース

ひとつひとつ見ていきたいと思います。

通信コース

働きながら養成施設に入学する場合、一番多いと思われるのがこの通信コースです。

課題や月一のレポートをこなしながら修了を目指していきます。

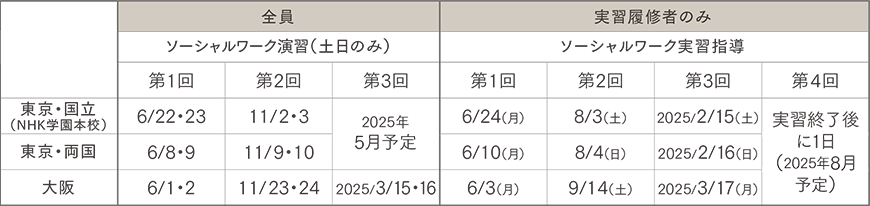

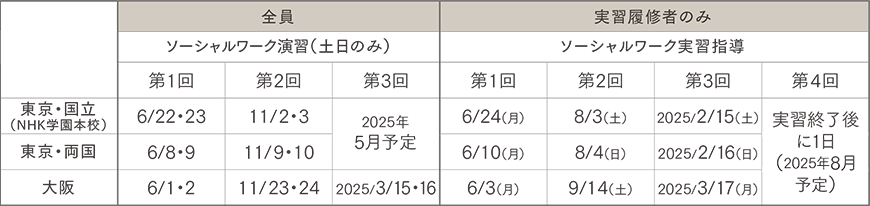

スクーリングが土日に設定されており、家から近かったので通いやすかったです。

働きながらでも、比較的予定をあわせやすい養成施設が多くなってきてますね。

夜間コース

日中の仕事を終えた後に学校に通うパターンです。

仕事終わりでも通えるよう配慮されており、同じ志を持つ人と切磋琢磨しあえるのが特徴です。

疲れた身体にムチ打って勉強するので、疲れや眠気との戦いが予想されます。

自分の体力とよく相談して決めるといいでしょう。

日中コース

夜勤の仕事をしていて、昼間に学びたい人向けのコースです。

夜間コース同様、疲れをためたまま勉強することになるので、それなりの覚悟が必要になってきます。

働いている人以外には、学生が多いのも特徴です。

学費だけでなく、養成校の合格実績や通学距離にも目を向けよう

学費の例を見てみましょう。

| 内容 | 一般養成科 1年6か月コース |

| 入学選考料 | 10,000円 |

| 入学金 | 30,000円 |

| 授業料 | 330,000円 |

| 実習費 | 180,000円 |

| テキスト代 | 50,000円 |

| 合計 | 600,000円 |

うっわ〜 結構するんだね…

実習費があるのとないのとじゃ大きな差になるのがわかると思います。

養成校別の合格率に関しては以下の外部リンクをご覧になって下さい。

⇒第33回社会福祉士国家試験学校別合格率

もうひとつ大事なのが通学距離。

距離が遠いと、スクーリングの時に苦労します。かなり朝早く家を出発しなければならなくなりますので。

無理なく通える範囲内の学校を選ぶことも重要です。

このように養成学校を選ぶ際は、学費・合格率・通学距離などから総合的に判断することが大切になってくるのです。

養成校の確認は以下の外部リンクからどうぞ。

⇒社会福祉士国家試験 短期養成施設・一般養成施設

社会福祉士の養成施設って働きながらこなせるのか?②社会福祉士の養成施設の内容

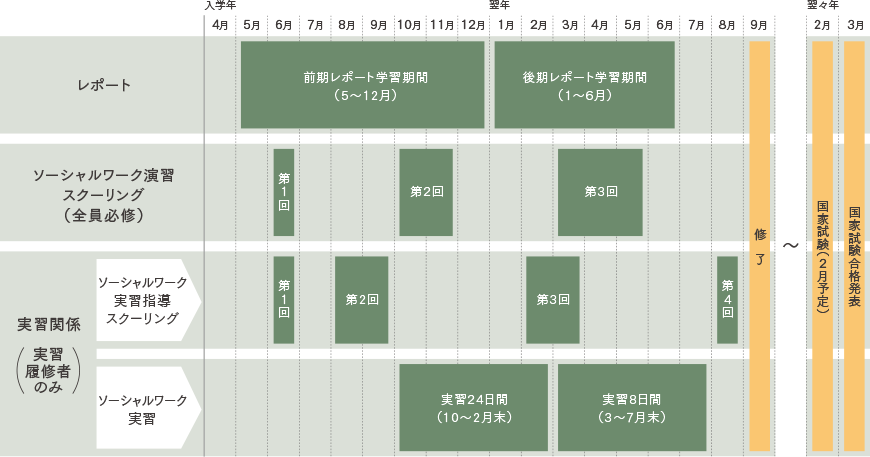

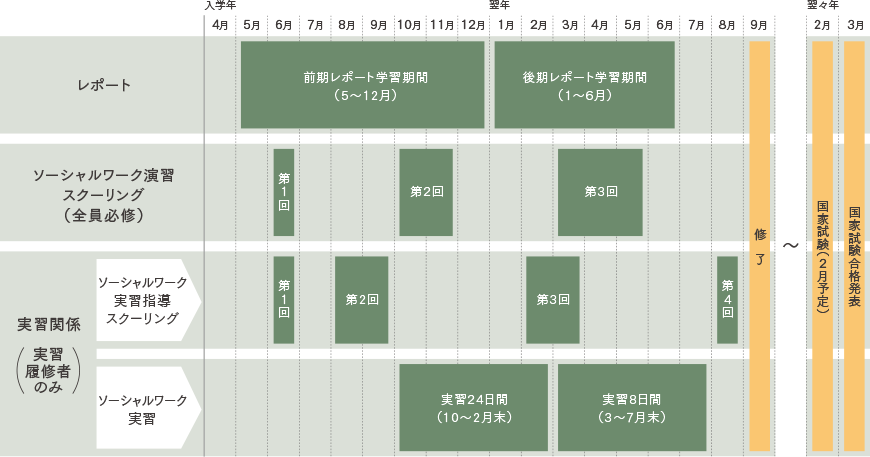

養成施設の内容を見てみましょう。

以下その例となります。

この表には載っていないところもありますが、基本演習問題、レポート、スクーリング、修了試験(中間試験)をこなすことになります。

これらをどう突破するかがカギになってきます。

それと実習。実習免除対象者でない限り指定の実習期間をこなさなければなりません。

実習免除の対象施設・職種一覧は以下の外部リンクからどうぞ。

⇒社会福祉士国家試験 受験資格 相談援助業務(実務経験)

修了してから本試験まではもう目と鼻の先。時間が迫ってくると、養成校のカリキュラムをこなすと同時に過去問題集にもとりかかる時間が必要になってきます。

社会福祉士の過去問題集は、一回転するだけでもかなりの労力をさきます。かなりの分量がありますので。

早くとりかかることをおすすめします。

社会福祉士の実習に関しては以下に記事を書いています。あわせてお読み下さい。

⇒社会福祉士の実習で学びたいことはありますか?【免除もできるよ】

社会福祉士の養成施設って働きながらこなせるのか?③社会福祉士の養成施設をやりきるコツ

以上のように、養成施設をやりきるには以下をどうクリアするかにかかっています。

- 演習問題

- レポート

- スクーリング

- 修了試験(中間試験)

ひとつひとつ見ていきたいと思います。なお、養成施設によってやり方が異なる可能性がある点のみご了承ください。

演習問題はテキストに答えがのっている

ある単元まで学習が進むと、演習問題があると思います。

もしくは、単元自体が問題集で構成されている場合もあります。

テキストに答えがのっているので、時間がなければ調べながらやるという手もあります。

それなら適当にやればOK?

そうもいきません。修了試験(中間試験)に出題されるので、きちんとやっておく必要があります!

使用されている問題も、かなり前の過去問から抜粋されているケースがあるので良問ばかりとは言えません。ですが、修了するためにはやらないわけにはいかないのです。

修了試験(中間試験)対策のためにもひと通り問いておきましょう。

レポートはネットをうまく使って完成させましょう

どこの養成施設でもこのレポートの提出は必ず出てきます。

文章やレポートを書くのが苦手な人にとってはかなりの難所に感じるでしょう。

でも大丈夫です。書籍は言うにおよばず、現代社会にはインターネットがあります。これを使わない手はない。

レポートを書く際に、ネットで参考にしたタイトルやURLを添えて提出すれば問題にされない場合もあります。

もちろん丸写しはダメですが、文章をうまく引用して組み立てれば立派なレポートになります。自分の考えを入れるのも忘れないようにしましょう。

ちなみに私は提出したレポートで一度も再提出は求められませんでした。

受講生の数を考えると、チェック側もそこまでは厳しくできないというのが実情でしょう。

スクーリングは座学とグループワークが多い

講師の授業をただ受け身で聞いてるだけの座学は退屈に感じるかもしれません。

ですが、様々な事例を通して相談支援のシミュレーションを行うグループワークは学びが多いです。

例えばどんなところかな?

運が良ければグループの中に本職がいるケースがあるからです。

実際に現場で相談支援の仕事はやっているんだけど社会福祉士の資格を持っていない人とか、介護支援専門員(ケアマネージャー)やってるけど新たに社会福祉士をとりに来たという人の話は本当に勉強になります。

書類の書き方やサービスを利用するときの費用、相談支援の裏話など、実務を通した生の話を聞けるのは大きな財産となります。

ですので、グループワークの時は臆せず自分を出して、いろいろな人から話を引き出すようにするといいでしょう。

修了試験(中間試験)はマジでやろう

課題を勉強してきた成果がついに問われます。

修了試験(中間試験)はマジでやりましょう。

修了試験(中間試験)に合格しないと再試験、それでもダメなら修了できなくなってしまう可能性があります。

そんな人、本当にいるの?

ほぼいないと思います。ですが、真面目にやらないと試験には合格できません。

基本、今まで解いてきた問題の中から出題されるので、最悪問題を暗記してれば対処しやすいです。

本試験を前にして挫折。こんなことにはなりたくないですよね。

最後の総決算だと思って、真剣に取り組みましょう。

社会福祉士の養成施設は働きながらこなせるのか?【現役社会福祉士が解説】:まとめ

まとめに入りたいと思います。

社会福祉士の養成施設が働きながらこなせるのかどうかお分かりになっていただけましたでしょうか。

- 社会福祉士の養成施設って働きながらこなせるのか?

- 社会福祉士の養成施設の内容

- 社会福祉士の養成施設をやりきるコツ

働きながら勉強するのは本当に大変ですが、乗り越えたとき一皮向けた自分に気づきます。

社会福祉士を取得すれば、福祉のプロフェッショナルとして一歩先に進んだと言えるでしょう。

以下の記事では、社会福祉士の実態を書いています。さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もぜひあわせて読んでみて下さい。

今回は以上です。